疯癫絮语

phillife絮语 21/07/09

六年前,我与大多数有幸但不幸接受应试教育的学生一样,过着学校与住所两点一线的生活 —— 11 点下课,1 点做完作业,渡过半梦半醒的几小时,又爬出去早自习。生活被囚在一个不容置疑的循环中,周匝是一望无际的水泥墙壁。

在某个与平常并无二致的日子里,蝉鸣中却传来一些响动:世界与自己衔接的齿轮间,有不知名的种子,破土而出的声音。

符号系统在这种超人体验前尽显苍白无力:森严的水泥墙壁连续倒塌、脱落,铺成小径,生活循环跳动起来,拥有了莫比乌斯环一样的无限。世界慢了下来,我跨越数个文明,从钻木取火闯入赛博朋克。一切我感兴趣的新知识都能迅速被掌握,毫无阻力,触类旁通。我甚至开始写作、制作音乐、期待未来的意义… 我站在存在主义的对立面,催促西西弗斯快点把石头推向山顶。

凌晨做完作业,蹑手蹑脚打开电脑,给编辑回一封邮件,接着迫不及待漂浮在创作的力比多之中。那个阶段,我与朋友们一起完成了这本书的主体部分。我几乎不需要休息,只想翻来覆去 review 草稿。每一个方块字、每一行代码、每一项「编辑修改建议」,都是一场夏日冒险:带上草帽,薅一把狗尾巴草,赤脚穿梭在稻田、荷花与菱角菜之间。水花溅起,沁润键盘与屏幕,金色向日葵破土而出,清香扑鼻。

上个夏天,我又听到了这种声音。

住进大城市,我从学校跨入公司。同期来的同学们说着我没听过的外语,口中蹦出的学校我也只从电视里听过名字。而我却将和他们一起组队完成入职培训和作业,我害怕的发抖,怕自己没用这件事太早暴露。

回到出租屋,望着天花板与墙壁并不严谨的白蓝交界线,目光很快失去焦点。模糊中,墙壁上的蓝抖动起来,轻飘飘地击破油漆涂抹的界限,渗透进白色之间。我不能坐视不管,只好击碎现实,闯进他们无聊而庄重的战争里。熟悉的感觉随血液一起涌上额头,世界再一次减速了。

那天起,我不再害怕在公共场合发言;在熟悉的领域,我甚至能主导讨论,推进项目。不需借助咖啡,思绪就能一秒不落地跟着公司运转。夜晚同样也不会疲惫,下班后直奔大街,刷街、取材… 深夜再回去整理,归纳… 这次入职培训,我取得了好到令自己陌生的成绩。

理性与感性交织成致密的线,互相补充,各司其职。我用这根线织出吊床、织出面具、织出一个完整的人形。永远有绫罗绸缎的云浮于头顶,温柔的阳光从空隙中洒下,画出彩虹,将万物都晕染上馥郁的香气。

那时与人交流永远不会有沉默。对方仅说一句话,我就几乎能理解对方要表达的全部想法。对话卸下了世上所有时钟的电池,晨昏与昼夜于是停止了交替。语言压缩凝结,充满弹性,我执球拍站在桌前,不错过任何方向来的任何一击。

但是。

对呀,所有看似美好的事物,又有哪一件能逃得过但是呢。

狂欢的篝火总在舞会散场后悄悄燃尽。淅淅沥沥的雨滴落在烧焦的碳上,说不清谁融化了谁。天花板的白色噗地扩张领地,吊灯洒下令人心慌的阴影。

我好像,突然不那么期待明天的太阳照常升起。世界被压扁,云不再立体,其中的意指也消失殆尽。只剩绵绵的倦,躲在高空喘息,千丝万绪,身不由己。

无数段对话跳水般扎进脑袋,不断拍打着池底的重播按键。方才想起:我因过于沉浸写字,忽略了正和自己聊天朋友的情绪,让对方很委屈;我用锋利的语言划伤对方,在连续反问与质问中凌厉地证明自己的主体性。

语言可以是温柔的轻抚;也能作为一种可怕的武器。极度 ego 时我将它化作刀刃,却指向愿意陪我散步,愿意倾听我说话的人。当时我对这些现在自己回看都可怕的言语竟没有丝毫异议。后来虽得到了温柔的「没关系」,可我清楚,被语言伤害的刺痛和委屈,会留下可憎的印记(对不起)。

我开始反刍前夜的对话:有好好安慰到对方吗?我连自己的情绪都处理不好,凭什么去安慰别人?我是不是惹别人不开心了?我是不是冒犯到别人了?我是不是打扰到别人了?我是不是太烦了?我真把自己当救世主了?

最后得出结论:我是个傻逼,我救不了任何人,救不了自己。

我和格里高尔一样变成了臭虫。丑陋、无用、是个累赘,以致于一切熟悉的人和事物都在迅速远离,我溺水般挣扎,却还是难以维持自己脆弱的人际关系。我被夹在两面镜子之间,无限近,又无限远。

无垠的黑暗中,不可直视之物以痛苦为食,敏感与恐惧不断扩张。长夜,我乘着火车穿越没有尽头的隧道:耳边是铁轨精准碰撞的嘈杂,眼前却没有任何能被奉为希望的微光。我同列车一起跌落真空,那里没有声音,只剩哭泣。(我不太愿意再回忆那时的感受,只是依稀记得枕套没少买。)

「作茧自缚」荒诞地进化成一个令人心安的动词。这时狡猾的本质尽显无遗:一切集体活动、聚餐、运动,我总会在不撒谎的前提下,构建出理由和巧合避开。我把自己藏了起来,与人保持最低限度的交流。整个周末都陷入昏睡。栖居的灵感也对我避而不见,我像只提线木偶,凿刻出无病呻吟的残垣断壁。

短短数月,体重就从 68kg 骤降到 62kg,随之而来的还有一些疑似躯体化症状:无法运动、肌肉发抖、心悸、心率不齐… 工作或多或少也受到了影响 —— 这点从 leader 和 mentor 失望的表情不难看出来。我拿到了只比「劝退」高一档的绩效评估。他们说,我和刚入职的表现比起来,差得有点远。

我只是苦笑。是呀,我整天和自己打交道,又怎么会不明白呢。

因为过山车般的情绪和身体机能衰退,明明没多久前还在调侃「心理咨询是中产阶级新兴爱好」,现在却不得不把看医生提上日程。

安定医院门诊楼的构造倒是和一般医院看上去无异。角落的书柜在排练一场话剧:形色各异的书籍被编号,绑上绳子,拴在自己的笼子里。笼门似乎敞开着,但迂回的观众们开场前就已心知肚明。

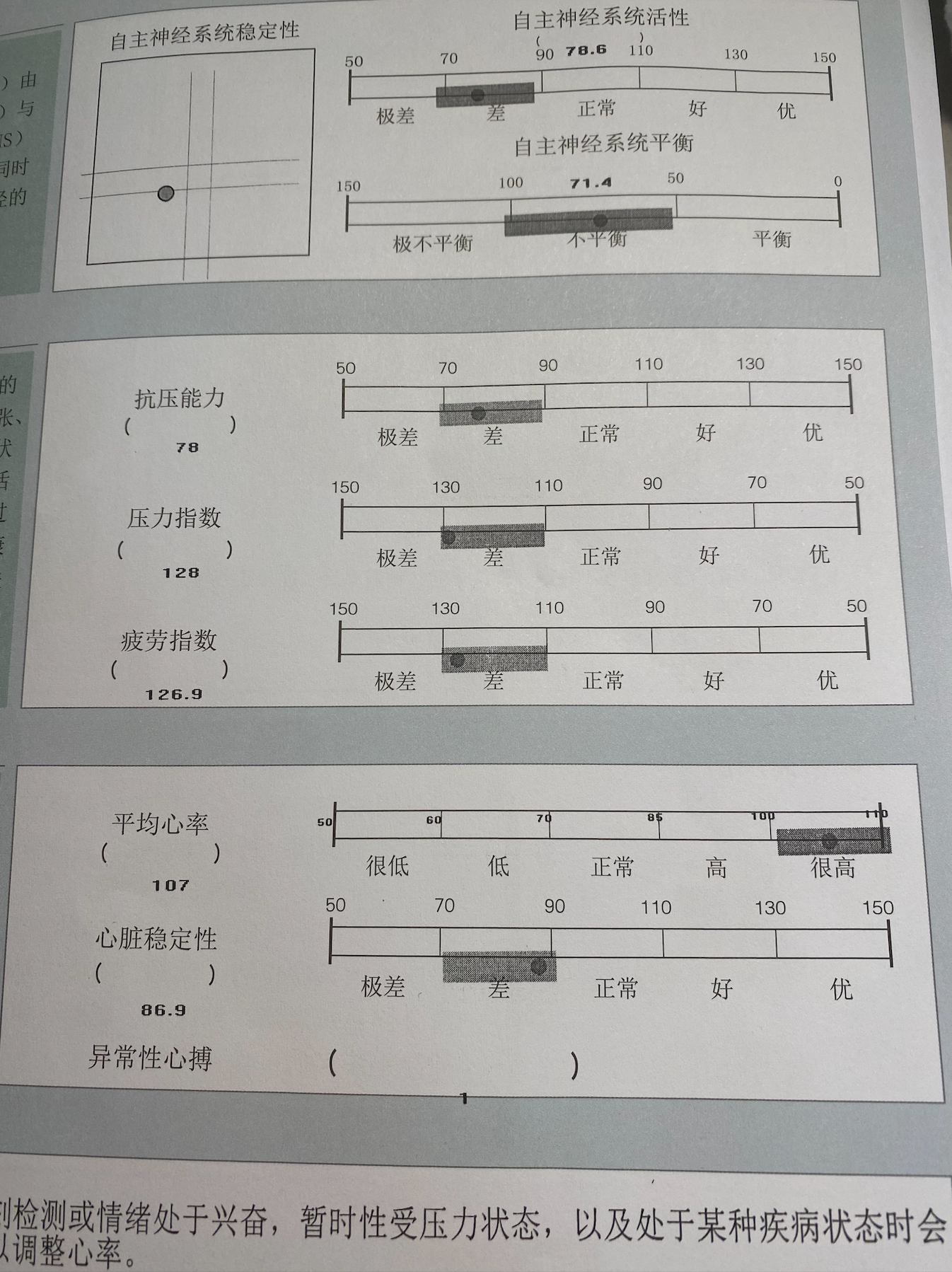

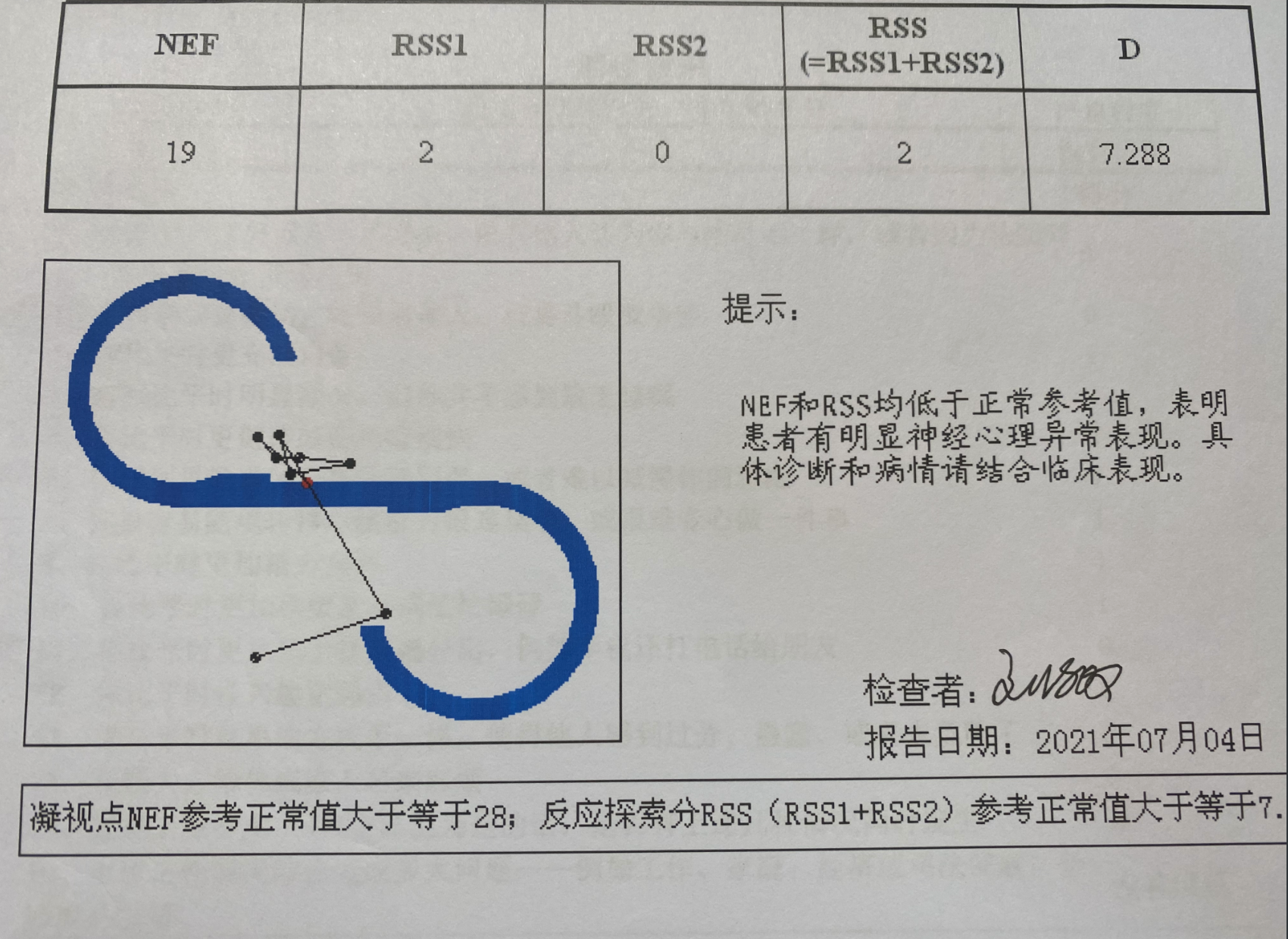

我先进行了一系列量表筛选和检测。虽然没什么医学知识储备,但报告单上宛如游戏初始人物一般的状态条着实让我有些诧异。

接着去面诊。医生说,我的症状可能是双相情感障碍。这是一种(可能)由杏仁体、神经递质与多巴胺异常导致的疾病,患者会循环经历(轻)躁狂期与抑郁期,难以控制自己的情绪。接着她又补充,如果对生活和工作没有十分严重的影响,也没有伤害自己的行为,那么不需要接受药物治疗,她也不会下诊断结论。(双相是六大重型精神疾病之一,确诊需要严谨。并且确诊后会上报病人数据,接受社区管理。)她安慰我放心,好好休息,很可能只是太累了,情绪有波动很正常。假如日后这种状态真的影响到了生活,由亲属陪同再来检查,不要太过担心。

我读了很多关于双相的文献。无论我是否真的是病理性成因导致的行为异常,都应该更加注意控制自己的情绪:高兴时不能 ego 以致于忽略他人情绪;低落时不应自我怀疑和妄自菲薄。想想曾也因喜欢与被喜欢没能同时发生感到遗憾,而现在更多的是一种释然。没有人应当承受这股情绪的诅咒,被拉近、被推开。这对于对方来说实在是太不公平了。

没必要用自己的生活给精神疾病症状做完形填空,只会吓坏自己。如果感受到异常,坦诚与医生沟通,剩下的交给专业人士判断。谢谢我的朋友,告诉我文学和音乐与我们每个人都没有距离,我不再害怕自己没有欣赏能力。现在一旦发现情绪有脱轨的响动,我就会戴上耳机,或赶紧进入阅读状态,心率基本就能趋于平缓。

另外我发现在网络上,对精神疾病的污名化依旧严重。与性少数群体一样,不仅有旗帜鲜明的反对,也有不少政治正确的所谓「理解」。我读了一些双相患者的自述,除了被贴上「精神病」标签而不被其他人接纳,更多的是对“管理规则“一刀切的不满:只要是六大重型精神疾病之一,无论病情如何,都要上报接受社区管理。而在下沉环节中,有很多根本不了解、也不尊重患者的人,只是把他们当作瘟疫,粗暴对待,避之不及。不仅如此,双相的社会印象还面临着另一个极端:被称为「天才病」。我想说:任何试图美化精神疾病的言论都是反智的,是生者与旁观者视角的幸存者偏差。梵高温暖的向日葵无法止住他开枪自尽时迸射出的鲜血。能安稳当一个认真的笨蛋,谁他妈会想体验明明不属于自己的聪明?

当下能做的,就是去磨合这些情绪。因为带刺,所以要和人们保持好距离。医生都说没事,就按医生说的,不要太在意好了。毕竟荒诞的世界里,无论我在不在、开心不开心,太阳都会照常升起。

(这段时间接触到的一些相关作品:书《疯癫与文明》、《拉康精神分析介绍性辞典》《The Bipolar Disorder Survival Guide》《享受你的症状!》《斜目而视》;电影《一念无明》;音乐剧《Next to Normal》)

絮语。续 21/09/05

每当夏秋交界微凉的清晨四点四十五分,都会有海洋生物偷偷钻进家里。空游带起微风,窗帘随之轻轻颤动,隐约着柔软的光。躲在被子下的人压低气息,任由光影在墙上肆虐。

请原谅我没有办法欣赏太久,这还有一件当务之急 —— 我想赶紧睡一会,明天还得去上班。但也许是乌龙茶过分浓烈,近几周每当我躺下,脑袋就会自己咬起笔头的橡皮,开始列小说提纲。更过分的是,每写完一篇,都会摇摇我:嘿 bro,帮我用你那台会亮的设备记一下这篇故事好吗?以你的记性,等到明早肯定忘啦。

任何一种生物现在都能从我脸上读出不情愿三个字。你评评理,整理这些也许永远不会拥有情节的梗概,哪里会有睡上一觉重要?

但我也不会生气,因为好像也没关系。失眠是戳在现代人屁股上的检验合格章,我只是正当行使失眠权而已。

医院生化部门传来喜讯:仅甲状腺游离 FT3 单指标偏高,不属于甲亢症状;其他指标显示身体非常健康。至此,我抽出去的六管血液作为充分条件齐全,得证:排除了身体和激素问题,那么导致躯体化症状的是…

fine,我承认,用一种有名有姓的病症来定义生活十分诱人 —— 它可以解释我的一切疑虑:嘴角上扬,是轻躁狂发作;眼泪决堤,则是抑郁作祟。如果做错事情,那千万不会是我的问题 —— 看嘛,那些行为可是清清白白写在医学论文里。

这诱人的定义将现代医学移情为一种神学意识形态:化验单便是赎罪券,同无力改变的人们一起,求助于圣母、耶稣、佛祖、科学… 什么都好,什么都不重要 —— 因为错误已被忏悔,可以心安理得地原谅自己。

福柯在《疯癫与文明》里讲,正常与不正常,本就是被文化与话语界定,是一种社会建构的概念、是社会空间中的一个知觉对象。况且,现代医学本身也还没搞明白双相的成因 —— 只是狡猾地用「十分可能」、「也许」来假定一种缺陷遗传基因或脑部病变。

我不想把药物治疗当作阿鼻地狱里唯一的那根蛛丝。诺洛西汀、碳酸锂的确能够帮助患者社会意义上地「恢复正常」。但,病毒可以由刻意转录的药剂杀灭,心境稳定剂只是堪堪钝化人的感官。我知道它有效,只是我现在用不着。

谁规定人不能畏怯敏锐,不能沉郁昂扬?

「那正是我的疾病也是我的天赋,是我的宝藏也是我的残缺」(蒙马特遗书)

我因为拉康的「穿越幻想」而遁进精神分析论域,想在这里作为一个足够有意义的个体存在。邱妙津却告诉我:不,不行。即便是在巴黎八大主攻心理,即便是参加弗洛伊德读书会。没有答案的问题依旧巍然,摇摇欲坠的从来都是我们自己。

我依旧读不懂邱妙津,读不懂林奕含,读不懂除我之外任何一个人的痛苦。每一双眼睛都清晰地看到那份无力,却没有一根神经能够共情。只是隐约知道,人在面对不曾体验的痛苦时,能够多么地缺乏想象力。